Pino Nano

Appena fresco di stampa, “L’uomo è un algoritmo? Il senso dell’umano e l’intelligenza artificiale”, (Castelvecchi Editore) l’ultimo libro di Paolo Benanti (reduce dal Premio Mozia 2025 dove è stato premiato per il valore altissimo delle sue analisi) è già un successo editoriale senza precedenti, interamente dedicato al tema attualissimo della Intelligenza Artificiale e al rapporto tra Intelligenza Artificiale e uomo.

Bellissimo, coinvolgente, convincente, completo, e soprattutto shoccante questo Paolo Benanti che ci prende per mano e ci accompagna qui in una suggestiva riflessione etica sul paradosso della tecnica, pur riconoscendone le potenzialità. “Questa estensione della nostra «naturalità artificiale» -teorizza lo studioso- sembra infatti sempre meno orientata a mappare la realtà e sempre più propensa a confonderci”.

Il ragionamento di questo straordinario intellettuale cattolico alle prese con un mondo come quello dell’AI assolutamente ancora molto distante dalla religione e dal “senso umano” che la religione riconosce come caratteristica insita dell’uomo, muovendosi tra informatica, filosofia e spiritualità – da Turing a Searle, da Scheler a Jonas – è per certi versi sconvolgente e imprevisto.

Paolo Benanti in questo suo saggio avanza una proposta molto semplice ma anche dirompente, capace di restituire centralità alla dimensione umana.

Il concetto fondamentale di Paolo Benanti è questo: “Recuperare oggi un «pregiudizio umanista» non significa infatti ripudiare il progresso, quindi l’Intelligenza Artificiale, ma riaffermarne la sfida più autentica: vivere una vita buona e consapevole”.

Secondo questo frate francescano prestato oggi all’Intelligenza Artificiale e alla sua analisi più fredda, “L’intelligenza algoritmica deve tornare a essere uno strumento nelle nostre mani, al servizio della piena dignità umana. È alle università, oggi, che spetta il compito fondamentale di creare nuovi «paesaggi culturali», dove ritrovare il senso delle nostre creazioni e delle nostre vite”.

Parte da molto lontano l’analisi dello studioso:” Il mito di Ulisse ci insegna che la ricerca umana di senso è guidata dall’intelligenza, nelle sue due declinazioni: νοῦς e μῆτις, intuizione e pratica. Dalla sinergia di queste facoltà -teorizza Paolo Benanti– sono nate le grandi invenzioni che segnano la nostra specie, a partire dalla «grande invenzione del linguaggio». Oggi però il linguaggio non sembra più una prerogativa esclusivamente umana: l’Intelligenza Artificiale, nelle vesti di ChatGPT e dei Large Language Models (LLM), ha introdotto una lingua computazionale che riconfigura in modo nuovo parola e pensiero”.

Paolo Benanti ce lo spiega benissimo: “L’Intelligenza Artificiale non serve specificatamente a fare qualcosa, ma è in grado di cambiare il modo con cui facciamo le cose. Sicuramente uno dei campi di applicazione dell’AI sarà quello dell’educazione, dove potrà essere utilizzata per soddisfare e riconoscere o riconoscere e soddisfare quelli che sono i bisogni formativi dei singoli, offrendo percorsi personalizzati”. Ma non tutto sarà rose e fiori.” Ogni processo innovativo ha avuto una ricaduta sulle professioni. Non c’è tecnologia innovativa che non abbia fatto estinguere una serie di lavori e, in certa misura, determinato la nascita di altri. L’impatto più alto dell’AI sarà nel terziario, cioè in quelle attività professionali che potremmo definire intellettive o intellettuali. È lì che vedremo i maggiori cambiamenti. Ma affinché siano positivi, non basta l’innovazione di per sé; bisogna trasformare l’innovazione in una forma di sviluppo, con un’attenzione particolare alla qualità di vita del lavoratore”.

E qui torna prepotente il concetto fondamentale di questo suo nuovo libro, che è il rapporto tra AI e senso dell’umano.

Non poteva trovare esempio migliore di questo Paolo Benanti per convincerci delle sue ragioni.

Nessuno forse lo sa ma l’amore, inteso come termine, come concetto, come parola, per l’Intelligenza Artificiale – spiega il professore- “è una sequenza di 40 bit (01100001 01101101 01101111 01110010 01100101) da rappresentare mediante il codice ASCII con cinque simboli, le lettere che la compongono, a cui far precedere e seguire altri segni statisticamente probabili e quindi probabilmente coerenti sintatticamente secondo le forme della μῆτις”.

Ma non è così. “Per noi, invece- sottolinea Paolo Benanti– “amore” ha una semantica così profonda e radicale da muovere praticamente la composizione di tutta la letteratura mondiale, in ogni luogo e in ogni tempo, e da conformarsi in una ricerca su cosa sia l’amore che ancora perdura ai giorni nostri seguendo i sentieri del νοῦς. Per noi, però, “amore” è anche, per esempio, quanto vissuto fin dalla prima infanzia, quella cura gratuita e radicale di chi ci ha accolto e accudito dopo la nostra nascita, è cioè quella matrice che fonde natura e cultura formando quelli che Eagleman chiama i «paesaggi neuronali» della «cablatura dal vivo» del nostro sistema nervoso centrale. E pur tuttavia la sequenza di bit della macchina, tradotti in simboli alfabetici intelleggibili, ha il potere di innescare dei processi semantici e di senso nella persona”.

E’ abbastanza evidente, dunque, che su questo dobbiamo, “come comunità accademica, ancora riflettere e investigare per evitare indebite influenze e pericolose confusioni. Parlare di senso è allora parlare dell’unicità umana, cioè di quel senso del vivere umano che racchiudiamo nella semantica del termine “dignità umana”.

Più di chiaro di così si muore. Un grandissimo Benanti in questo libro, a tratti complesso da leggere per i neofiti come noi, ma pieno di suggestioni, di notizie inedite, di aneddoti e di curiosità che riescono ad umanizzare persino il mondo degli algoritmi. Grazie Padre.

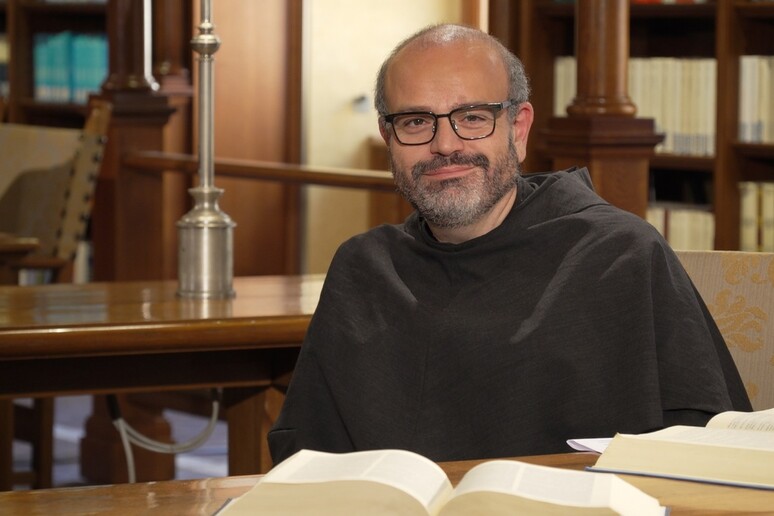

Ma chi è Paolo Benanti?

Classe 1973, Teologo, romano di nascita, Paolo Benanti è un francescano del Terzo Ordine Regolare – TOR – e da anni si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie.

Come scrive lui stesso, “cerco di mettere a fuoco il significato etico e antropologico della tecnologia per l’Homo sapiens: siamo una specie che da 70.000 anni abita il mondo trasformandolo, la condizione umana è una condizione tecno-umana…”.

Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito nel 2008 la licenza e nel 2012 il dottorato in teologia morale. La dissertazione di dottorato dal titolo “The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano” ha vinto il Premio Belarmino – Vedovato.

Dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bioetica si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano. Ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l’Agenzia per l’Italia digitale. E’ membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che a livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain. Parliamo insomma di una delle massime autorità della Chiesa di Leone XVI in questo settore, l’Intelligenza Artificiale, così nuovo per tutti.